Registrarse

¡Bienvenido!Ingrese a su cuentatu nombre de usuariotu contraseña

Recuperación de contraseña

Recupera tu contraseñatu correo electrónico

Por:SemMéxico

Fecha:

25/11/2025

Compartir:

9

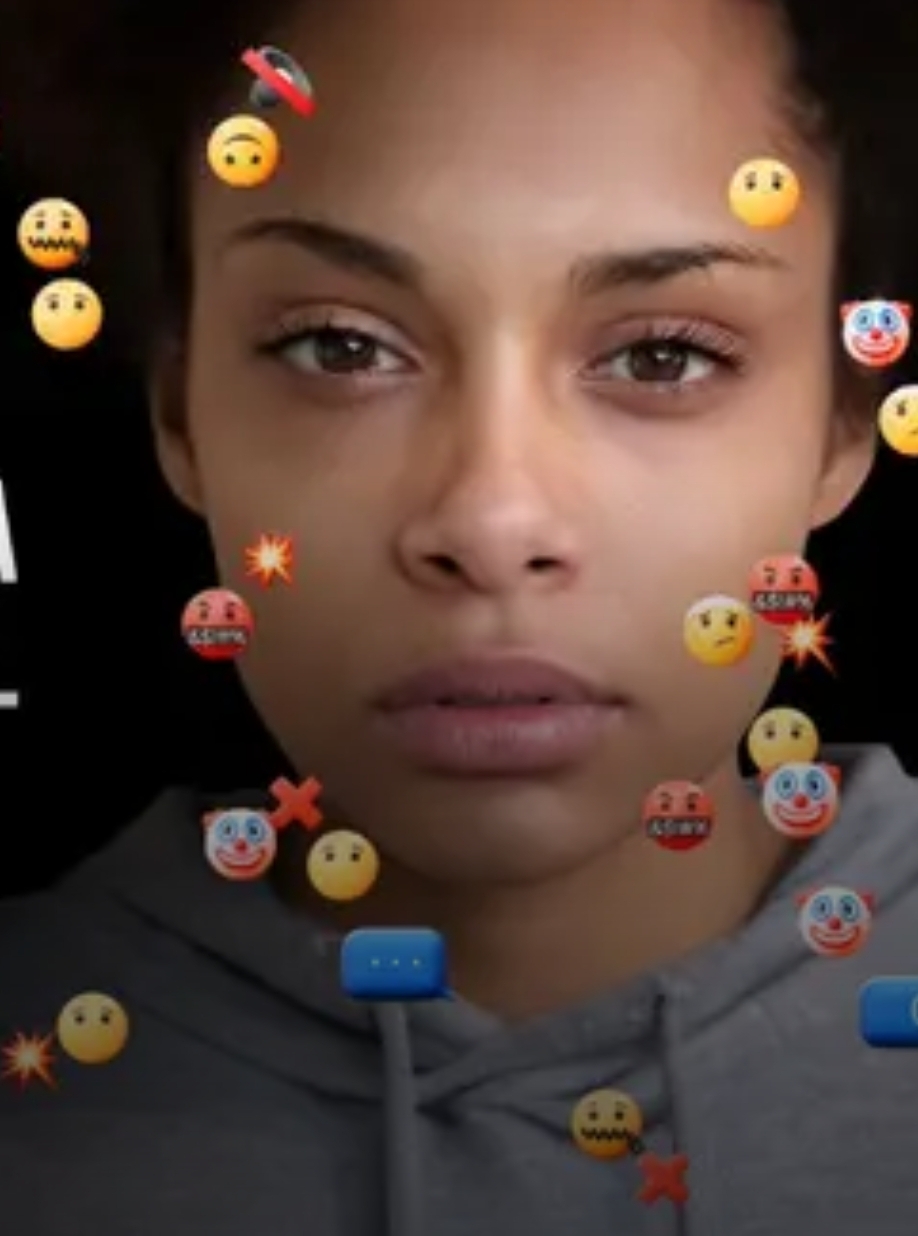

En 2025, la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas” pone el foco en la violencia digital.

En México, 10.6 millones de mujeres, el 22% de las que usan internet, han sido víctimas de violencia digital (INEGI, 2024).

La ONU advierte que las dinámicas de agresión en internet inciden directamente en la igualdad, la participación y la seguridad de las mujeres.

Redacción

SemMéxico/ONU Noticias, Ciudad de México, 24 de noviembre de 2025.- En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre), la ONU alerta sobre el rápido crecimiento de la violencia digital contra mujeres y niñas en toda su diversidad, un fenómeno que se expande en todo el mundo y que limita derechos, profundiza desigualdades y restringe la participación pública. Este tipo de agresiones se intensifica por el uso malicioso de tecnologías, la débil regulación de plataformas y la presencia de discursos misóginos en entornos digitales.

Cada 25 de noviembre inicia la campaña global de los 16 Días de Activismo, que culmina el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde su creación, esta movilización ha unido a gobiernos, sociedad civil, juventudes, empresas, medios de comunicación y al Sistema de las Naciones Unidas con un propósito común: poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

En 2025, la campaña ÚNETE centra su atención en una de las formas de violencia de género que más rápido crece: la violencia digital contra mujeres y niñas. Esta campaña se da en el contexto del 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el acuerdo global más ambicioso en materia de derechos de las mujeres. Bajo el lema “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra todas las mujeres y niñas”, la ONU subraya que la igualdad sustantiva exige también entornos digitales seguros, libres de agresiones y discriminación.

Un fenómeno en expansión

La violencia digital comprende ciberacoso, amenazas, discurso de odio, difusión no consentida de material o contenido de carácter sexual, vigilancia, campañas de desprestigio y la creación de imágenes o videos sexualizados de mujeres generados con inteligencia artificial sin su consentimiento (un ejemplo de deepfakes), redes misóginas, entre otras. Estas agresiones reproducen patrones de poder y control presentes en la violencia que ocurre fuera de línea, pero ampliados por el alcance y la velocidad de las plataformas tecnológicas.

A pesar de la falta de información comparable a nivel global, los datos del Informe del Secretario General de 2024 sobre la violencia contra las mujeres y las niñas facilitada por la tecnología[1] muestran un panorama crítico:

• 9 de cada 10 usuarias han presenciado ataques en línea hacia otras mujeres.

• 70% de quienes han sufrido violencia digital han enfrentado ciberacoso reiterado.

• 95% de los deepfakes sexuales en internet representan a mujeres.

En América Latina, 9 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia facilitada por la tecnología (UNFPA, 2021)[2]. En México, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA, 2024) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[3]:

• 10.6 millones de mujeres han sido víctimas de violencia digital, una de cada 5 mujeres.

• Las mujeres reciben el doble de insinuaciones o propuestas sexuales no solicitadas que los hombres. Quienes pudieron identificar a sus agresores señalan que el 87% provino sólo de hombres.

• Las mujeres entre 20 y 29 años concentran la mayor prevalencia (3 de cada 10).

La violencia digital empieza desde edades tempranas: más de la mitad de las niñas y adolescentes que usan internet ha vivido violencia en línea y muchas reportan su primera experiencia de acoso en redes sociales entre los 14 y los 16 años.

En situaciones de violencia de pareja, las agresiones pueden trasladarse a lo digital mediante monitoreo, acecho o difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Estas violencias no se quedan en internet: afectan su bienestar, impactan en la salud mental, generan aislamiento, inhiben la libertad de expresión y la participación pública, y pueden estar vinculadas a formas graves de violencia fuera del ámbito digital, incluidos los feminicidios.

Desinformación y misoginia en línea

La proliferación de contenidos misóginos, incluidas las comunidades digitales que difunden mensajes hostiles hacia mujeres y feminismos, denominadas machósfera o manósfera, está reforzando normas sociales discriminatorias y fomentando masculinidades nocivas. En estos espacios se desacredita la igualdad de género, se difunden estereotipos perjudiciales y se orquestan ataques contra mujeres con presencia pública. Este retroceso es especialmente preocupante entre hombres jóvenes, quienes pueden verse expuestos a narrativas que presentan la igualdad —de manera equivocada— como una amenaza.

Respuesta desde Naciones Unidas

El reconocimiento internacional de la violencia digital ha avanzado en los últimos años. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 67º período de sesiones (CSW67) en 2023, ha expresado su preocupación por la magnitud del problema y llamado a prevenir y eliminar la violencia en el espacio digital.

Destaca la primera resolución de la Asamblea General de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en entornos digitales, de 2024, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, adoptada también en 2024 bajo el liderazgo de UNODC y reconocida como el primer tratado internacional para combatir los delitos en línea, un paso histórico hacia un mundo digital más seguro.

Además, la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de 2021, de la UNESCO, orienta el desarrollo y despliegue de esta tecnología con enfoque de derechos humanos, con especial énfasis en la eliminación de sesgos y estereotipos de género, la prevención de la discriminación algorítmica y la promoción de una participación plena y equitativa de las mujeres en los ecosistemas tecnológicos y digitales.

A nivel regional, la ONU destaca el avance histórico que representa el Compromiso de Tlatelolco, aprobado por los Estados miembros de la CEPAL en la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe en agosto de este año.

Este acuerdo establece una década de acción (2025–2035) para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado. En este marco, los Gobiernos acordaron impulsar leyes, políticas y planes de acción integrales y multisectoriales para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia de género, incluida la violencia digital, la violencia sexual, la misoginia, el racismo, las prácticas nocivas y el feminicidio. Asimismo, los gobiernos se comprometieron a fortalecer las instituciones y capacidades estatales, garantizar el acceso efectivo a la justicia, asegurar la reparación integral del daño, proteger a las defensoras de derechos humanos y apoyar la participación de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, entre otras medidas. La Conferencia fue organizada por la CEPAL en coordinación con ONU Mujeres y bajo la presidencia del Gobierno de México.

En México, ONU Mujeres y otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas acompañan y apoyan los esfuerzos del Estado mexicano, liderados por la Secretaría de las Mujeres, en la construcción de una Hoja de Ruta Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Digital.

Esta iniciativa se desarrolla bajo el liderazgo institucional del Gobierno de México y se nutre de un amplio proceso participativo con sobrevivientes, organizaciones feministas, especialistas, sector tecnológico y funcionariado público, con el fin de fortalecer las capacidades nacionales para prevenir, atender y responder a estas violencias. Además, agencias como el PNUD impulsan acciones para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres mediante innovación, datos, monitoreo con inteligencia artificial y fortalecimiento institucional, con enfoque de derechos e igualdad de género.

Llamado a la acción este 25N

La ONU invita a todas las personas e instituciones a:

• Alzar la voz y denunciar la violencia digital.

• Exigir rendición de cuentas a quienes perpetran agresiones.

• Fomentar el desarrollo y uso ético de tecnologías y plataformas digitales para mayor seguridad, accesibilidad y transparencia.

• Impulsar alfabetización digital con perspectiva de género.

• Involucrar a hombres y jóvenes en la transformación de normas sociales.

• Destinar recursos suficientes a programas de prevención que permitan erradicar las causas estructurales que dan origen a la violencia contra las mujeres y las niñas.

• Apoyar a los movimientos de mujeres, esenciales para la defensa de derechos digitales.