Son los años de la llamada infancia consciente —entre los ocho y los 12— y los de la adolescencia, hasta por ahí de los 19, los que mayor huella dejan en nuestras vidas y de ellos precisamente extraigo en estas nostálgicas líneas los recuerdos del invento más extraordinario del siglo XX: el cine, que en menos de tres décadas a partir de su invención se convirtió en el llamado séptimo arte, ya muy explorado en los años 50, década en la que comenzaron a producirse películas a color e incluso largos metrajes y la famosa panavisión 70, realizada ya no con celuloide 35 milímetros sino del doble.

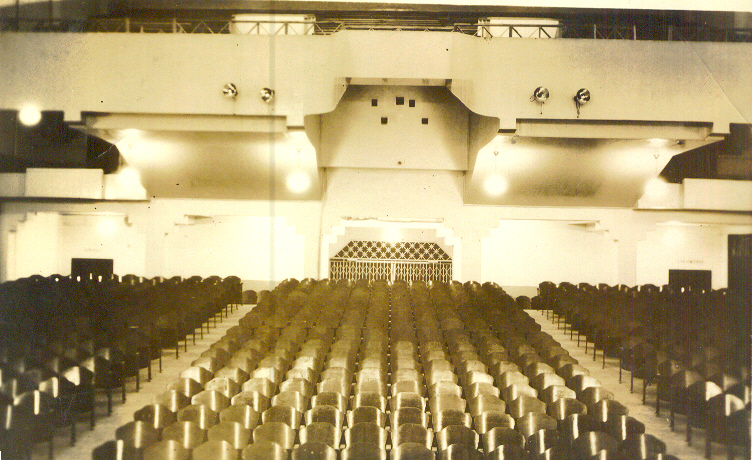

En Pachuca de los años 50 había en la ciudad solo tres cines, suficientes para una población de 60 mil habitantes, el Alameda —que había sufrido un voraz incendio en febrero de 1952, a consecuencia de lo que cambió su nombre de Pineda, que era el apellido de don Enrique, su dueño y constructor—, donde se exhibían solo filmes mexicanos; el Iracheta, propiedad de la familia de tal apellido, en el que se proyectaban películas extranjeras, y finalmente el Reforma, levantado en el lugar donde estuviera el teatro Bartolomé de Medina, en la calle de Matamoros —frente a la bocacalle de Leandro Valle—, donde se presentaban los grandes estrenos de rodajes mexicanos o extranjeros

El costo del boleto era de 4 pesos por dos películas proyectadas en una primera función de 4 de la tarde a 8 de la noche y de 8 a 12 para la segunda, pero como había permanencia voluntaria, se podía, si las condiciones de cupo lo permitían, llegar a las 6 para ver la segunda película —regularmente de estreno— y salir por ahí de las 10 de la noche, todo por el mismo precio. Cada sala ofrecía un día a la semana la llamada “función popular”, en la que por un peso con 25 centavos se podían disfrutar tres películas antiguas —o “viejitas”, como se solían llamar—, en una función de casi seis horas: de 4 de la tarde a 10 de la noche.

Había también una función de “matiné” que se realizaba los domingos de 10 de la mañana a la 1 o 2 de la tarde, cuyo costo era también de un peso con 25 centavos, en la que se proyectaban películas para los peques. Tanto estas como las funciones populares y la de matiné —del francés matinée, “mañana”— abarrotaban regularmente las salas cinematográficas de aquella Pachuca.

Curiosa era la forma de hacer publicidad sobre las películas que se exhibirían en aquellas salas de cine de la segunda mitad del siglo XX, ya que todas llegaron a ser propiedad de un mismo dueño, la famosa “Cadena de Oro”, propiedad de William O. Jenkins, quien por cierto se asoció con don Gabriel Alarcón —un ilustre millonario nacido en Tianguistengo, Hidalgo—. Regularmente se contrataban los servicios de don Ventura Sánchez, propietario de un pequeño automóvil Fiat modelo 1958, equipado con autoparlante, cuyas bocinas eran colocadas en el toldo, con él, recorría lentamente las principales calles de la ciudad y sus barrios anunciando las películas que se exhibirían en las tres salas pachuqueñas. En principio don Ventura manejaba y sostenía el micrófono mientras leía la cartelera —lo que no dejaba de ser peligroso, a pesar de la mínima velocidad con la que conducía—; más tarde contrató a un anunciador que llevaba en el asiento del copiloto, sitio ocupado durante algunos años por don Benigno Quezada el Mosco, que de allí saltó a la fama como anunciador. Pero luego llegó el sistema reproductor de cintas que le solucionó la vida a don Ventura.

La otra forma de publicidad era imprimir volantes de un cuarto de página de colores chillantes, donde se daban a conocer las películas a exhibir en las tres salas, los que se repartían por las calles o se dejaban en los mostradores de algunos negocios, además de difundir la cartelera en los periódicos de mayor circulación de entonces. Cuando se trataba de alguna película excepcional —como Ben Hur, Los Diez Mandamientos, Cleopatra y otros estrenos—, la sala correspondiente, regularmente la del cine Reforma, duplicaba la publicidad por todas las vías posibles entonces.

Finalmente, cómo no recordar que en muchas calles había carteleras donde se fijaban con engrudo los anuncios de las películas de estreno y que en las paredes exteriores de las salas cinematográficas había otro tipo de carteleras protegidas con cristales donde mostraban en cartelones escenas de la película a exhibir, lo que atraía a un buen número de espectadores que de esta manera se enteran del nombre de la cinta a proyectar y de los primeros actores que formaban parte del elenco.

La fotografía de esta columna muestra una imagen de la cómoda sala del cine pineda antes del incendio de principios de 1952, que le destruyó y dio paso al popular cine Alameda. Cuántos lectores, como yo, no recordarán al leer esta columna el anuncio de aquellas películas realizado desde el Fiat —Pulguita, como se denominaba a esos pequeños automóviles—, propiedad de don Ventura Sánchez, al recorrer por ejemplo la populosa calle de Guerrero. ¡Qué tiempos aquellos! ¿No le parece?